「自学で何をやればいいのか分からない」

「自主学習めんどくさい」

「自学ネタ全然思いつかない」

自主学習のネタ探しって悩ましいですよね。

何やればよいのか考えるのも面倒だったりします。

でも、どうせやるなら先生にも褒められたいはず。

また、ただやるだけではなくしっかりと身に付く学習をしたいものです。

本記事は前向きに楽しく取り組め、先生にも褒められる自学ネタを各教科5つずつ、全科目で20のネタを紹介します。

のん

のん親子で楽しく取組める自学ネタも紹介します♪

この記事を読むことで、先生に褒められるだけじゃなく、お子さんの学びがより充実したものになること間違いなし!

ぜひ、最後までお読みください。

ウチの子は飽きっぽい、自分から勉強しないとお悩みの方はこちらも必見!

すららについての記事はこちら

小6国語の自学ネタ

では具体的にどんな自学ネタがよいか、教科ごとに見ていきましょう!

国語の自学ネタとしては、漢字の練習やことわざ、四字熟語の意味を調べるなどが定番です。

毎日5つの漢字をピックアップして、その読み方や意味、筆順をくりかえし練習して、少しずつ漢字の知識を増やしていきましょう。

漢字の由来を調べると、より理解が深まっていいですね。

また、ことわざや四字熟語は、日常生活で使う機会も多いので、実際に使えるフレーズを増やすことができます。

- ことわざクイズ:「石の上にも三年」ということわざの意味は?

- 漢字の読み書き:「響」や「鏡」などの難しい漢字の読みや意味を学ぶ。

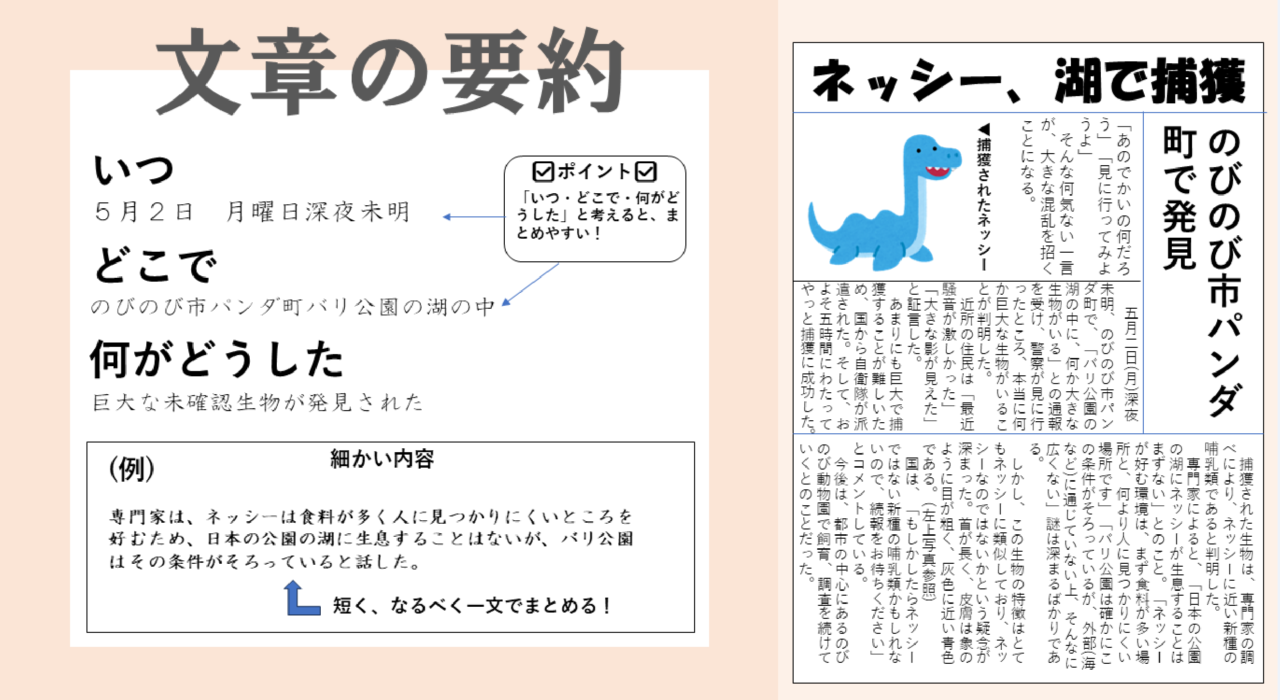

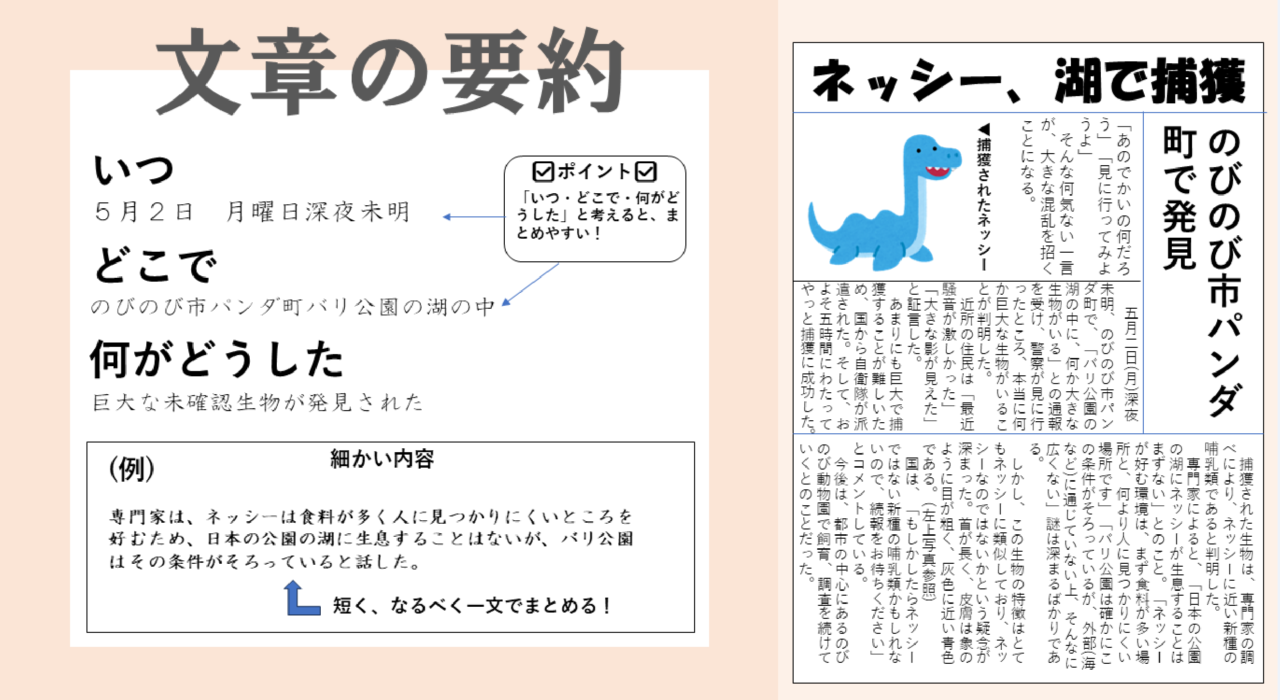

- 文章の要約:新聞や雑誌の記事を読んで、要点をまとめる。

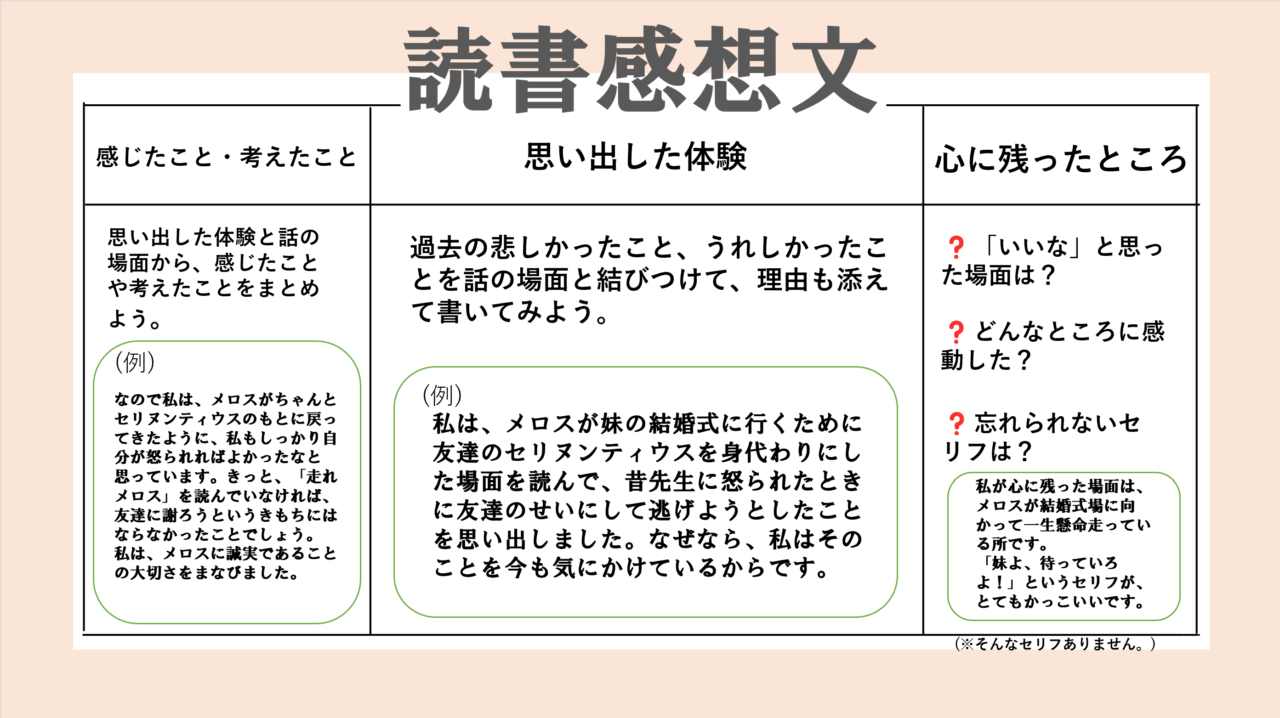

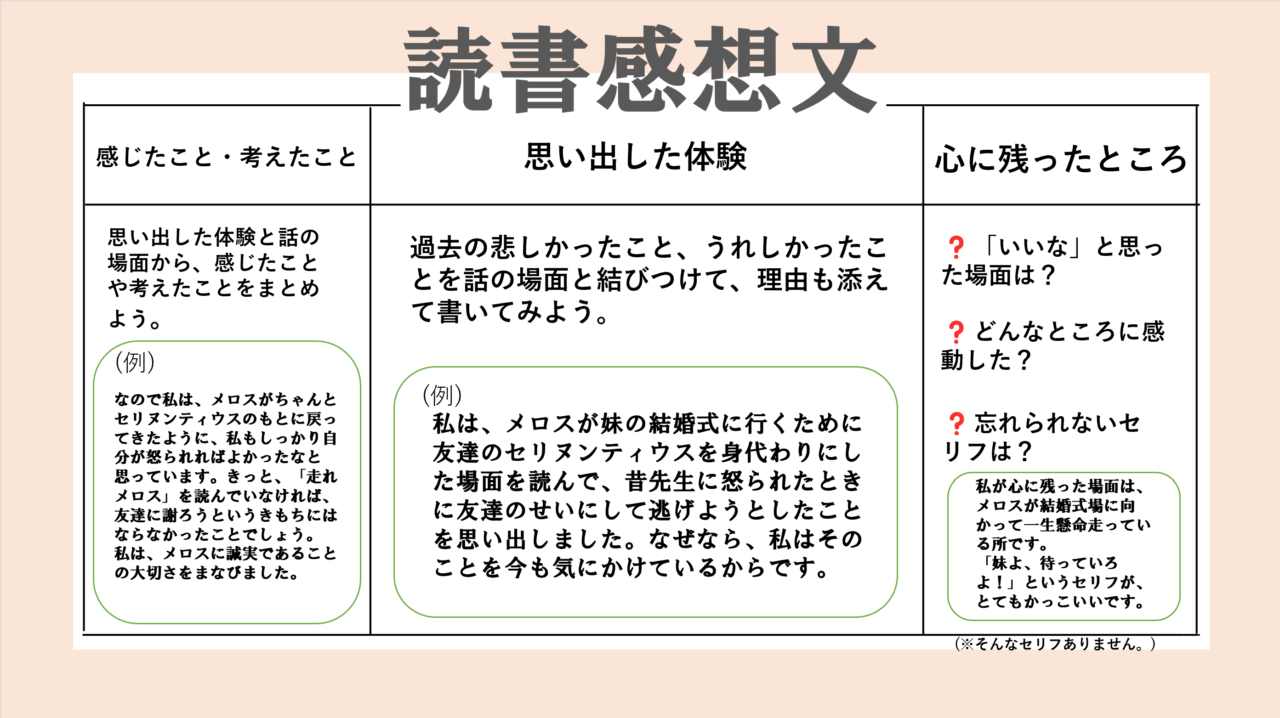

- 読書感想文:好きな本を読んで、感想を書く。

- 四字熟語:「一石二鳥」や「五里霧中」などの四字熟語の意味や使い方を学ぶ。

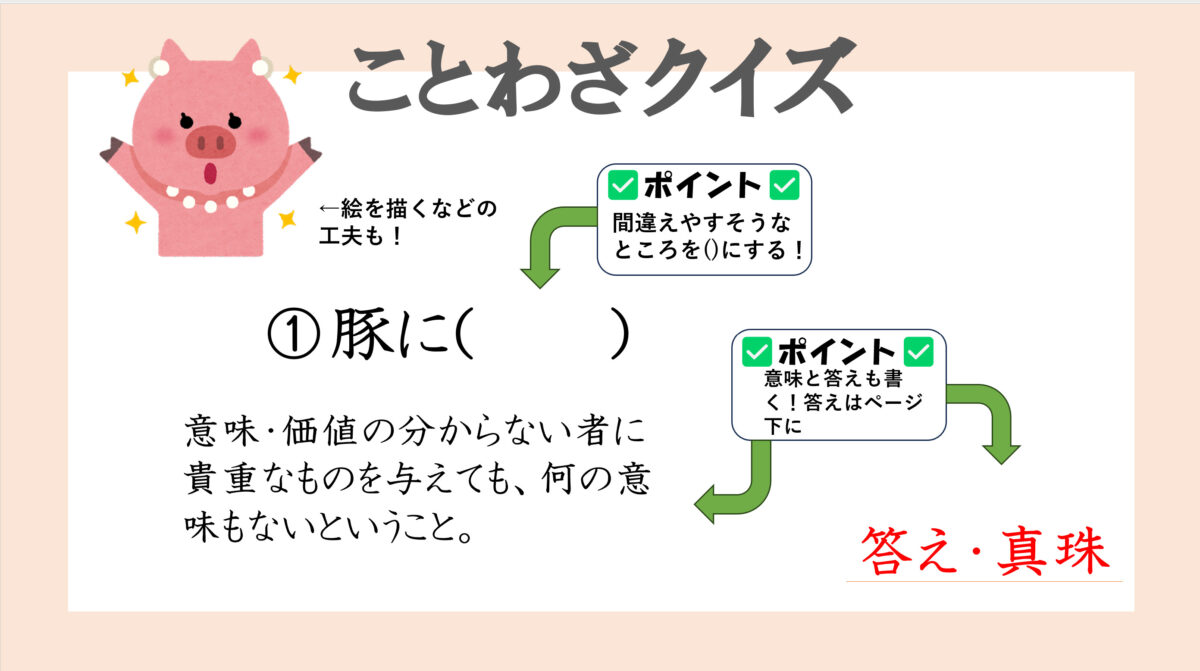

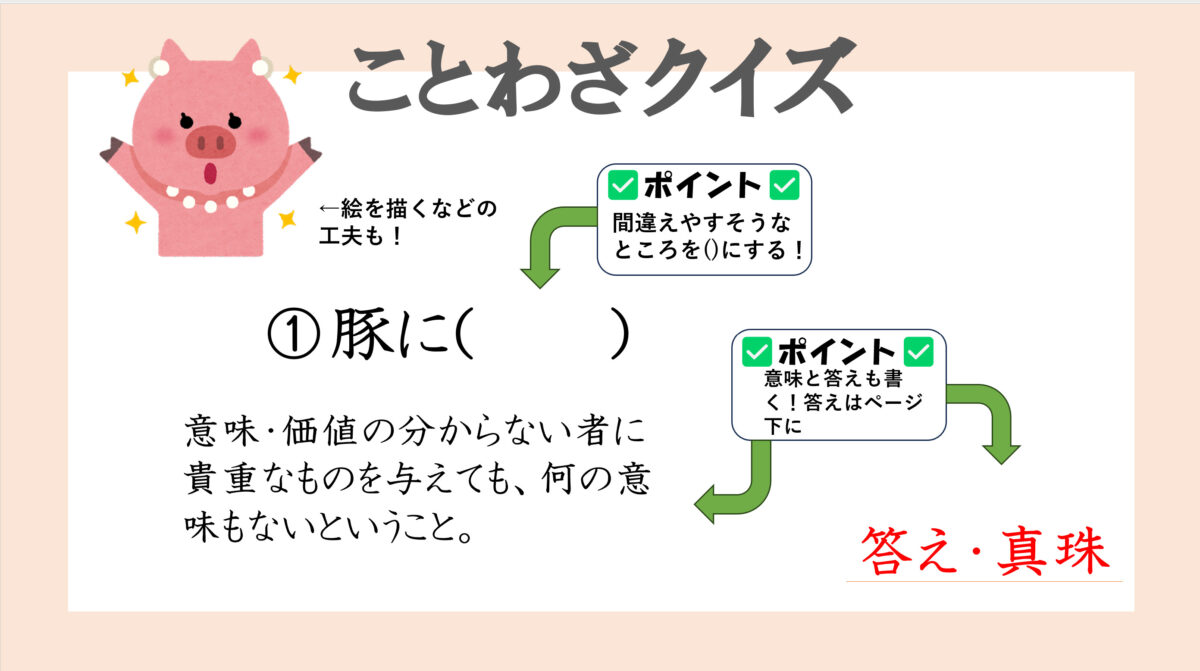

ことわざクイズ

下記のように問題形式でまとめておくと、自学ノートを見返した時に勉強になります。

下記の( )には何が入る?

①石の上にも( )年

②( )をたたいて渡る

③犬も歩けば( )に当たる

ことわざの下には意味も書き、答えはページの一番下にまとめておきましょう。

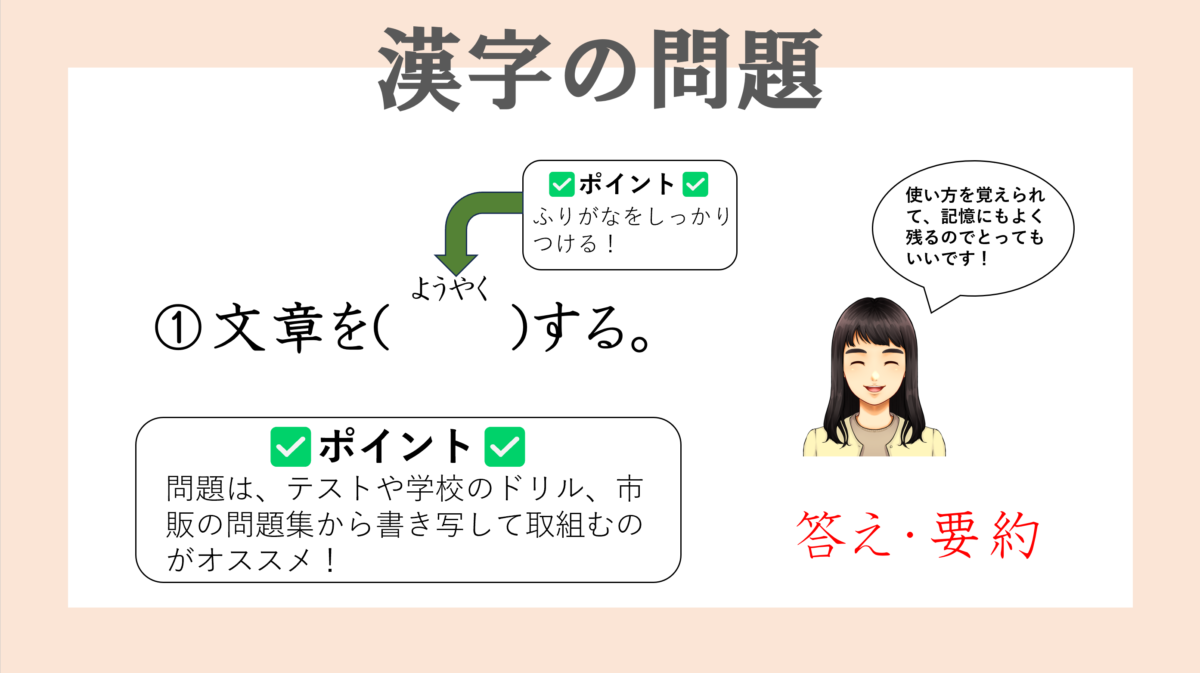

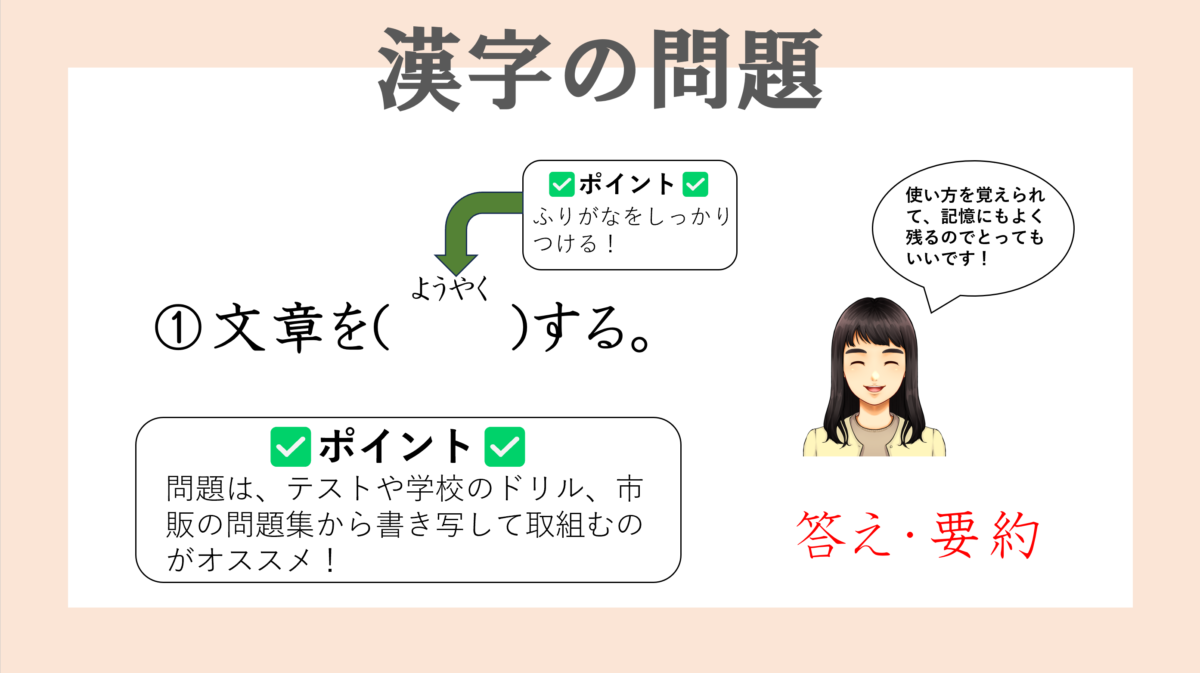

漢字の読み書き

学校で習った漢字をノートに繰り返し練習でもよいですが、ことわざと同様に例文の問題形式にすると使い方も覚えられて、記憶にもよく残るのでおすすめです。

漢字の成り立ちを調べるのも理解が深まってよいですね。

問題は学校のテストや、市販の問題集から書き写して取組みましょう。

文章の要約

新聞や雑誌の記事を読んで要点をまとめると、先生にも褒められるでしょう。

気になったニュースなど、何でも読んで要約してみましょう。

読売KODOMO新聞などの小学生向けの新聞は、子どもでも分かりやすい記事になっているので、自学ネタとしてもおすすめです。

私は朝日小学生新聞を読んでました!

読売であれば月々スタバのコーヒー一杯分程度で購読できますし、それだけでお子さんの国語力がアップすると考えればコスパが非常に高いといえます。

親子で子ども新聞を読んで、面白かった記事をまとめるのも楽しいですよ!

無料お試し購読申込みはこちら

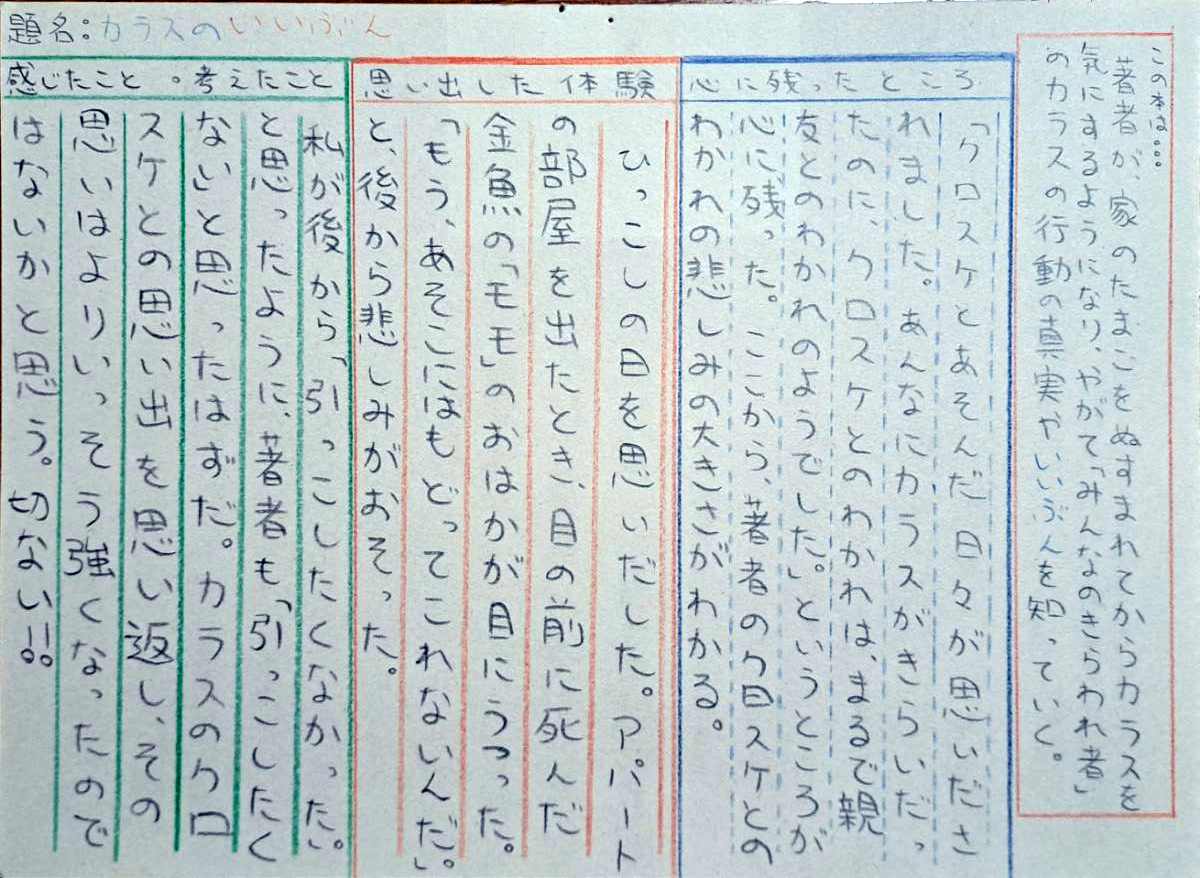

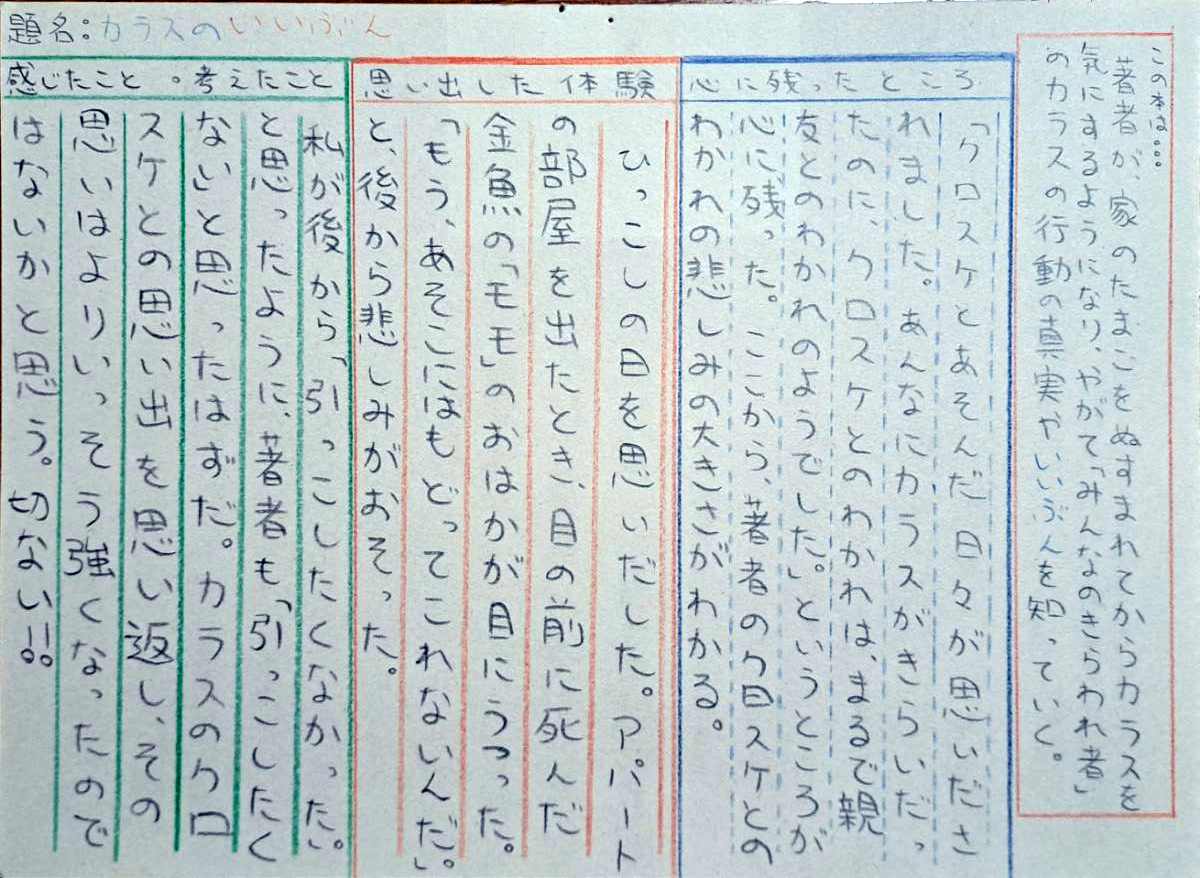

読書感想文

教科書や今まで読んだことがある本などで、感想文を書くのもよい取組みです。

どのように書けばよいか分からないときは、次のように項目を分けて感想を書きましょう。

- 心に残ったところ

- 思い出した体験

- 感じたこと・考えたこと

項目を分けると書きやすいですよ

①~③までを分けて書くとそれぞれ数行で、あっという間にノート1ページ分が埋まりますよ!

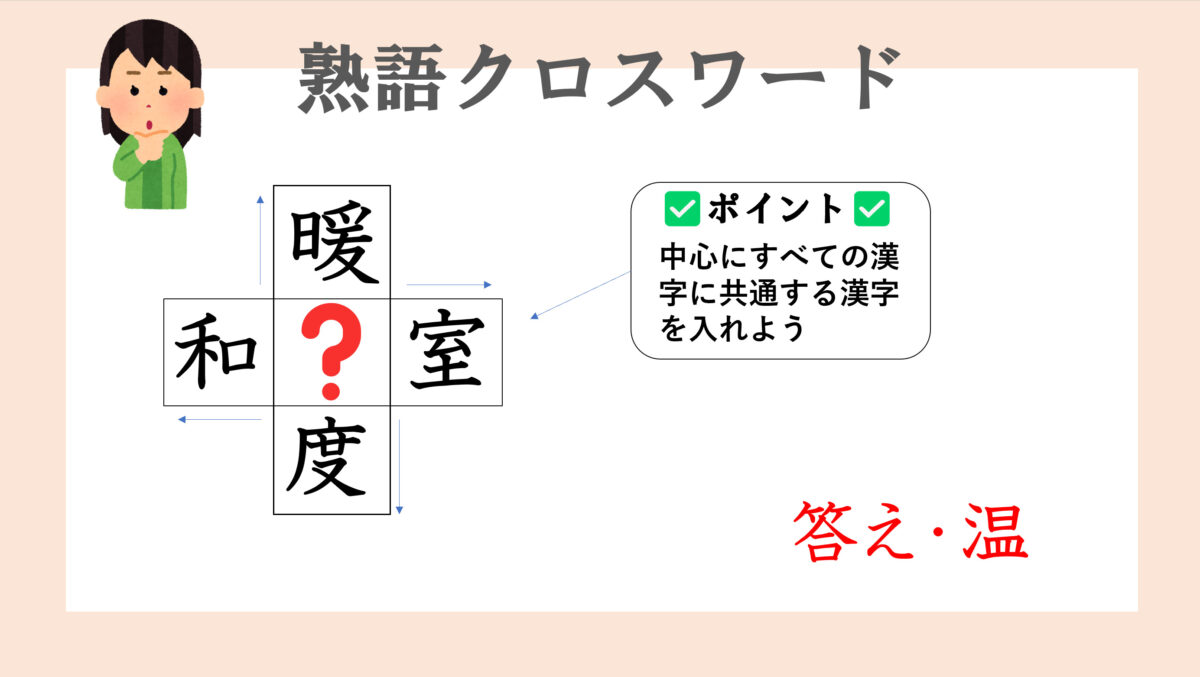

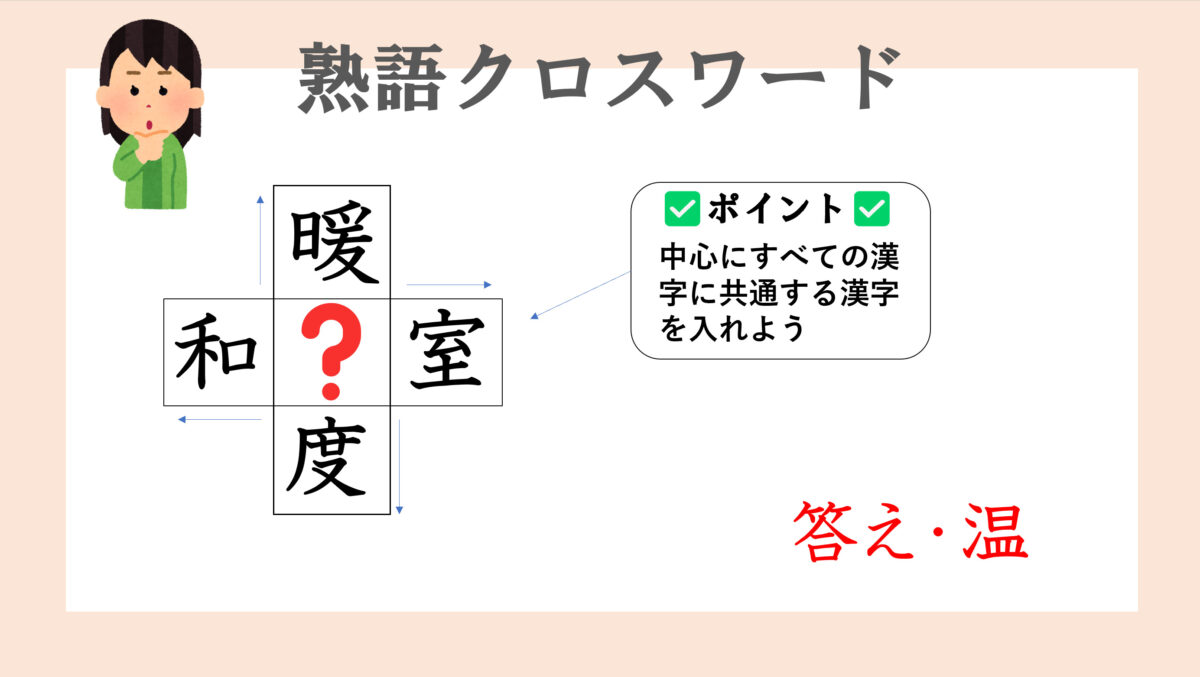

四字熟語

四字熟語も定番ですが、国語力アップには欠かせない知識なので積極的に取組みましょう。

クロスワード形式でまとめると、さらに楽しめます。

市販のクロスワードの問題集を買ってきてノートに書き写して毎日取組むと、一気に四字熟語の知識が増えるのでおすすめです!

小6算数の自学ネタ

算数の自学ネタとしては、日常生活の中での計算問題を考えることが効果的です。

例えば、家計の支出を計算したり、買い物の際の割引価格を出すなど、実際の生活に役立つ計算を取り入れることで、算数の楽しさや実用性を感じることができます。

- 計算問題:四則計算に慣れる。

- 図形の面積:三角形や四角形の面積の求め方を学ぶ。

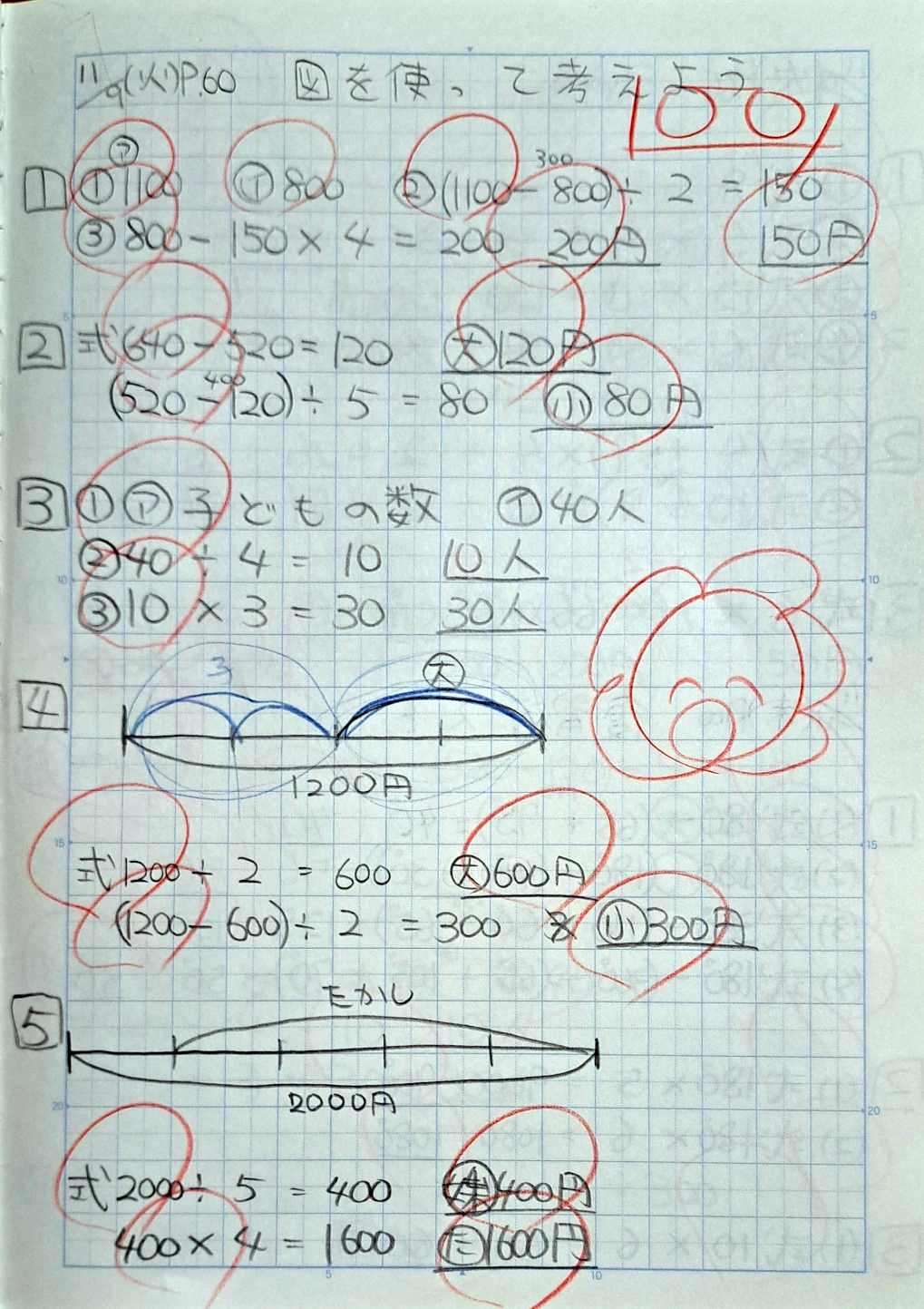

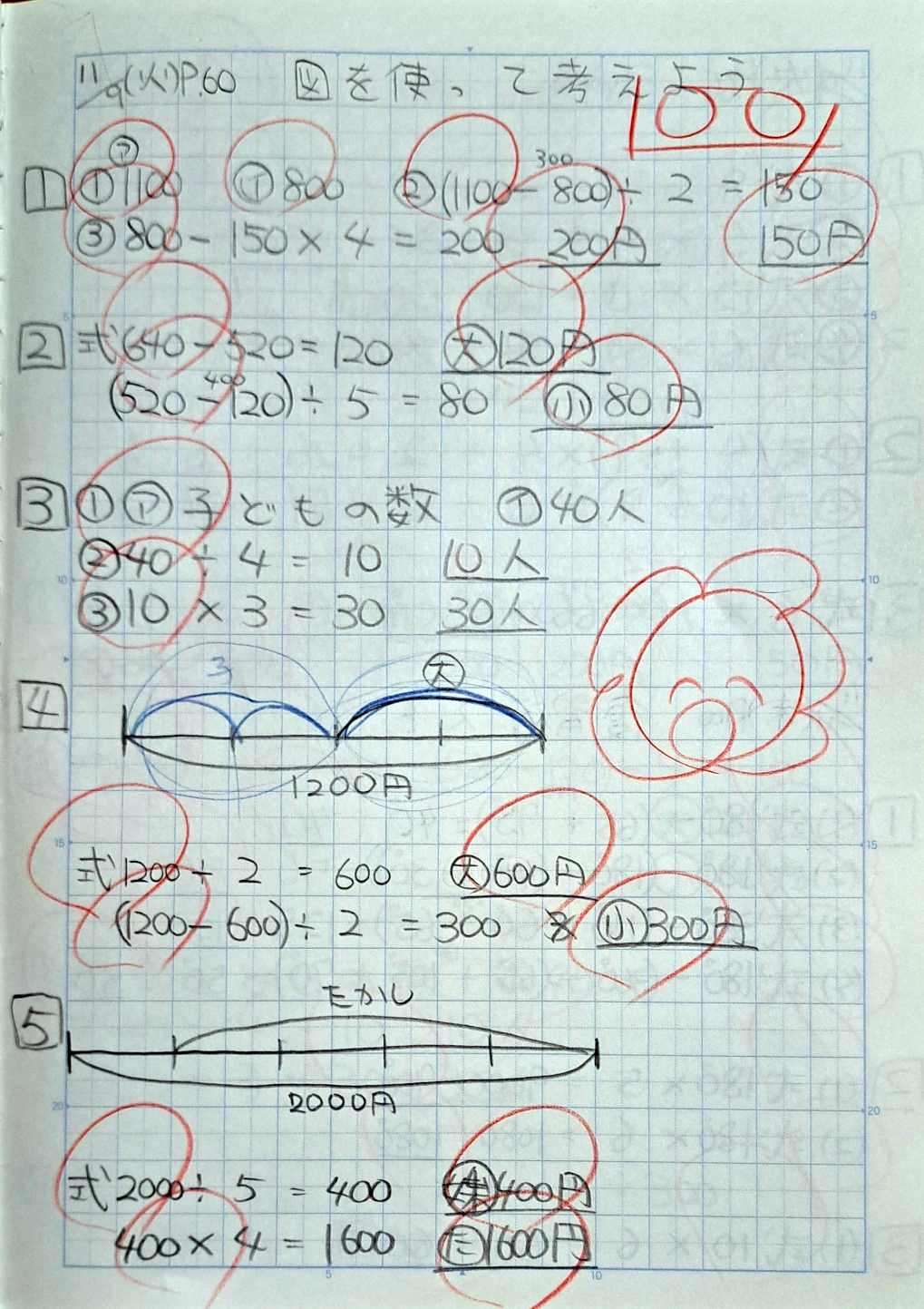

- 文章題:図に表して解く練習をする。

- 単位の変換:1キロメートルは何メートル?

- 角度の計算:三角形の角度を求める問題を解く。

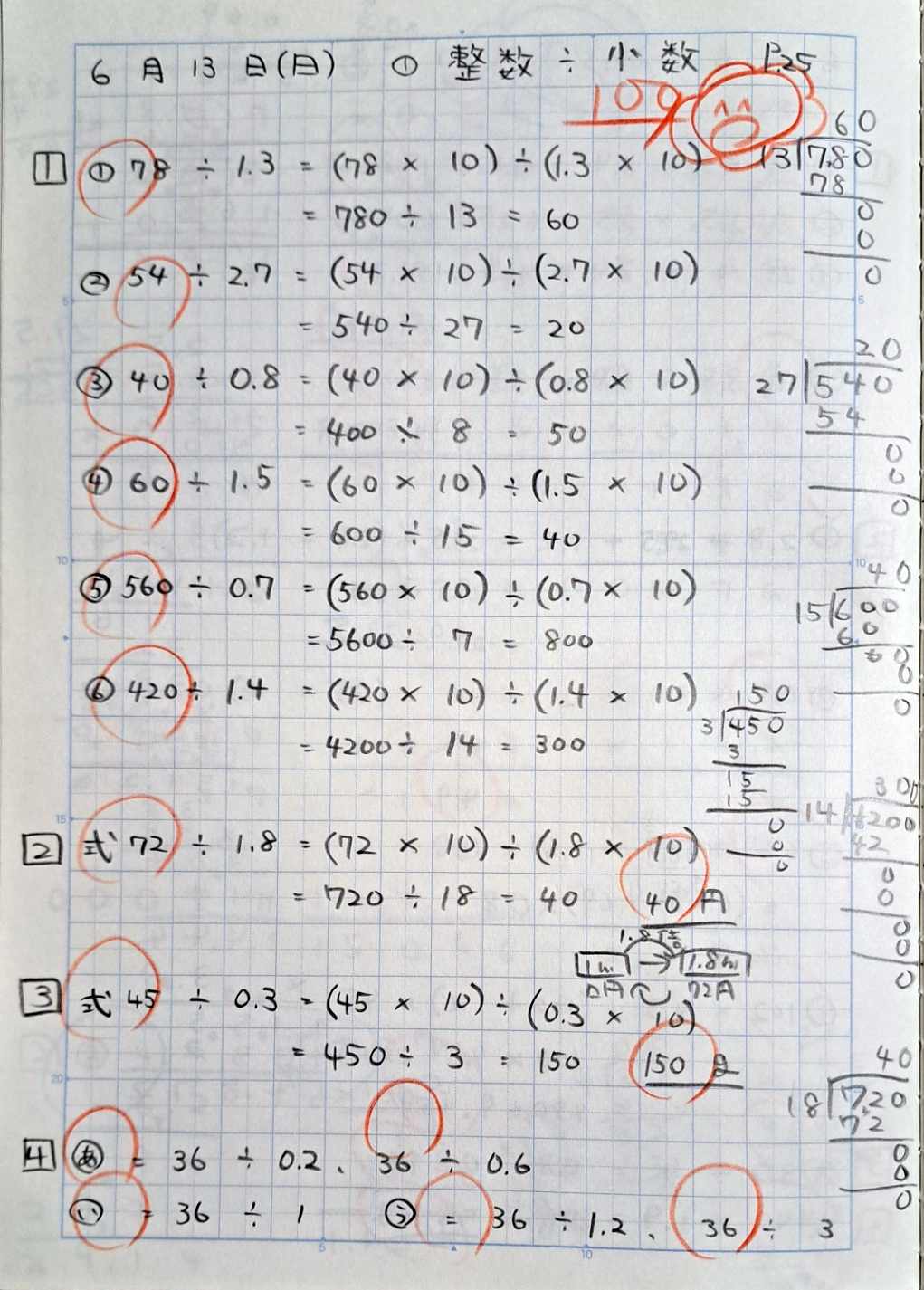

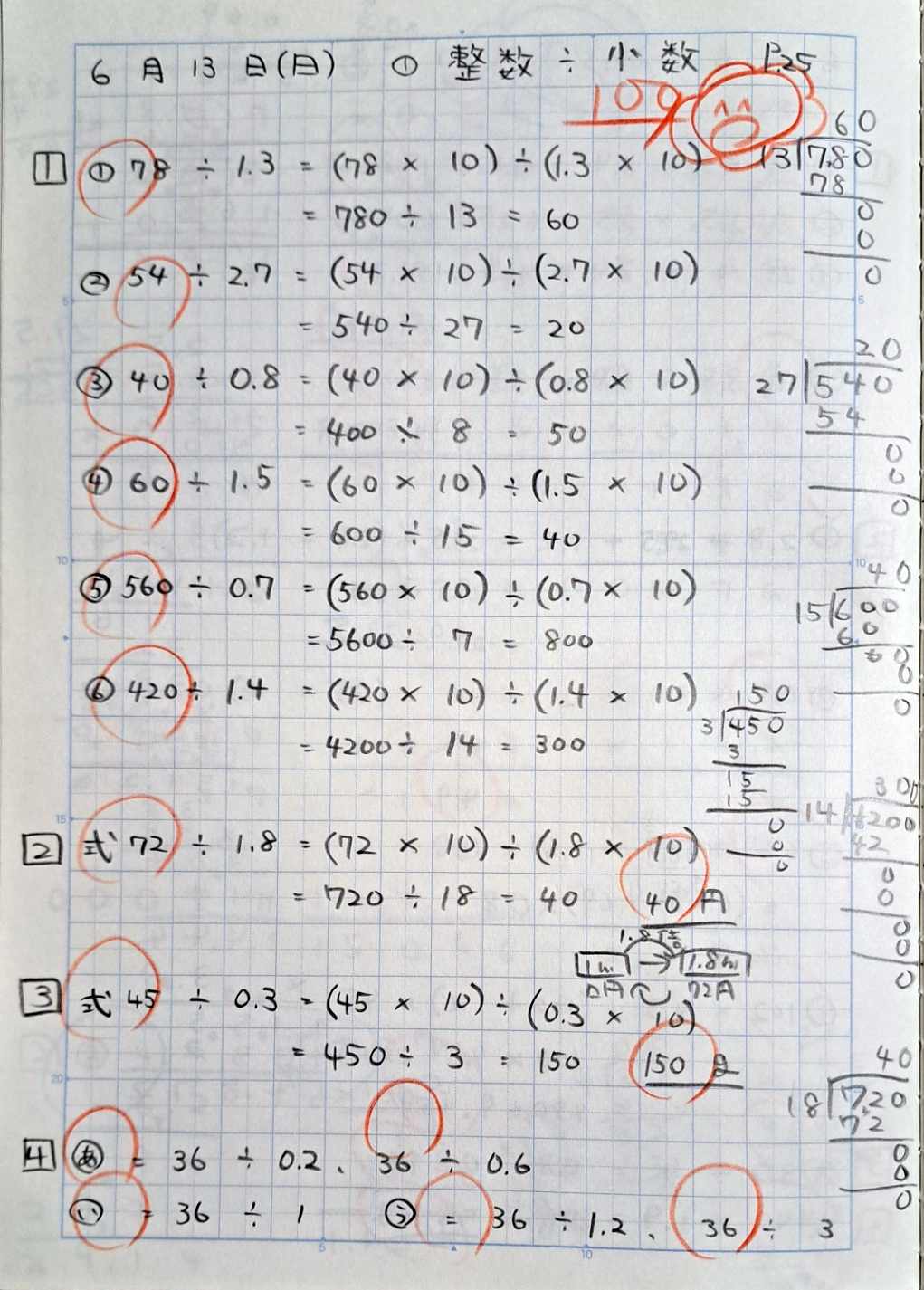

計算問題

市販のドリルなどから、問題を写して取組みましょう。

四則計算がしっかり身に付いているか、今一度確認する意味でも有意義です。

早く終わらせたいときは計算問題がおすすめです。

図形の面積

中学受験でも毎年よく出され、苦手な子も多いですね。

さまざまな図形をコンパス・定規を使って書き、面積を計算して慣れるようにしましょう。

文章題

文章題を解く練習をしましょう。

割合・比の問題などを図に表して考えて解く過程を自学ノートにまとめると、1・2問だけで1ページがすぐ埋まります。

問題を解く際に図に表す練習を積むと、算数に強くなります。

問題の内容をすぐ図に表せるように普段から練習しましょう!

図に表すと頭の中が整理できます。

単位の変換

単位変換の問題は、小学生にとって数学の理解を深め、実世界の問題解決能力を養う素晴らしい方法です。以下に、いくつかの例を示します。

①長さの変換:

問題: 300メートルは何キロメートルですか?

解法: 1キロメートルは1000メートルなので、300メートルは0.3キロメートルです。

②重さの変換:

問題: 5000グラムは何キログラムですか?

解法: 1キログラムは1000グラムなので、5000グラムは5キログラムです。

③時間の変換:

問題: 180分は何時間ですか?

解法: 1時間は60分なので、180分は3時間です。

④容量の変換:

問題: 2000ミリリットルは何リットルですか?

解法: 1リットルは1000ミリリットルなので、2000ミリリットルは2リットルです。

これらの基本的な問題は、小学生が単位変換の基本を理解し、数学のスキルを磨くのに役立ちます。

角度の計算

角度の計算も中学受験問題でよく出ますが、苦手な子が多いですね。

苦手な子が多いので、角度の問題にしっかり取組み得意になると友達にも差がつけられます。

三角形や平行線の角度(同位角、対頂角、錯覚)を自学ノートにまとめて、問題を解いてみましょう!

苦手な問題に積極的に取組めば、先生にも褒められますよ!

小6理科の自学ネタ

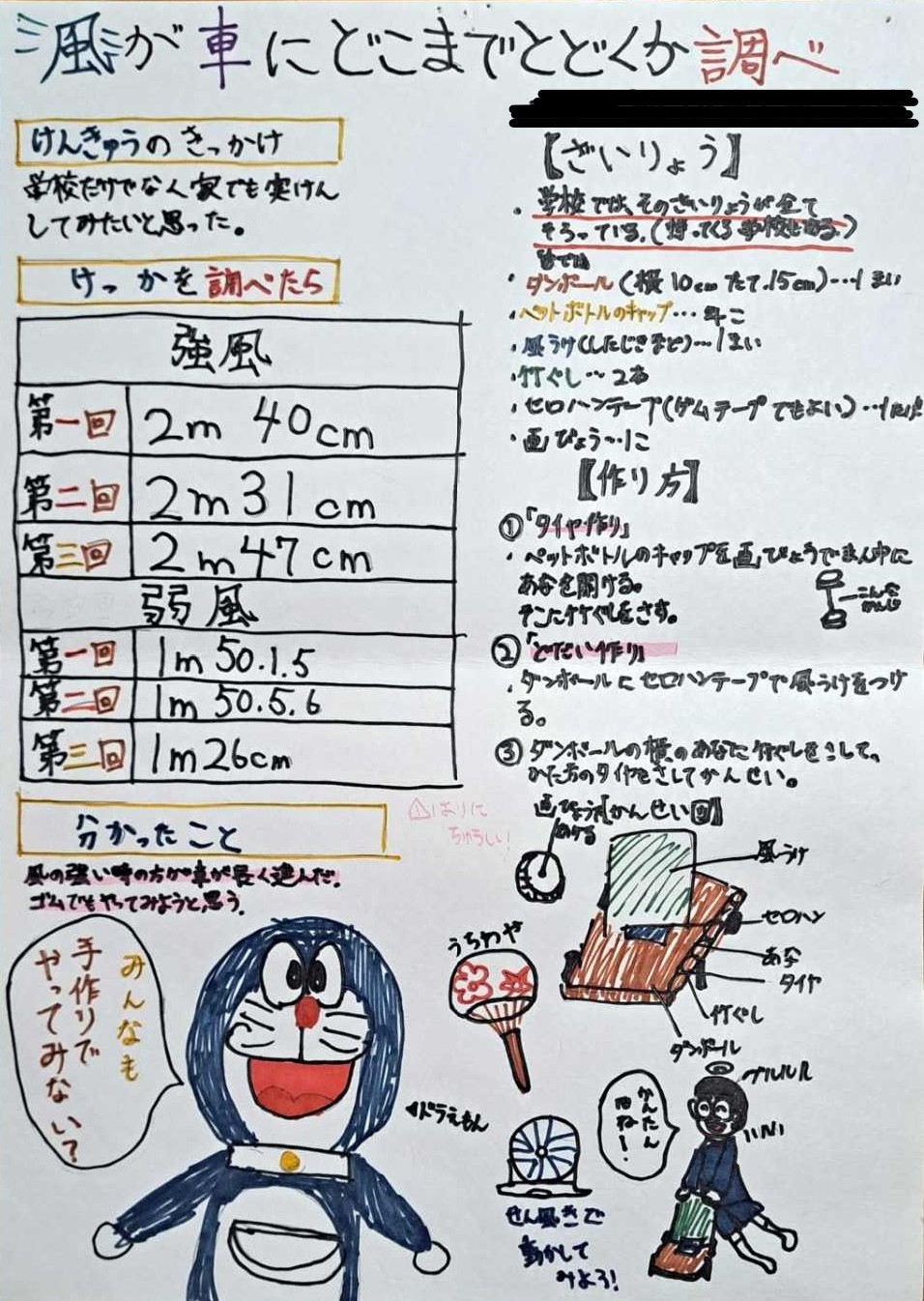

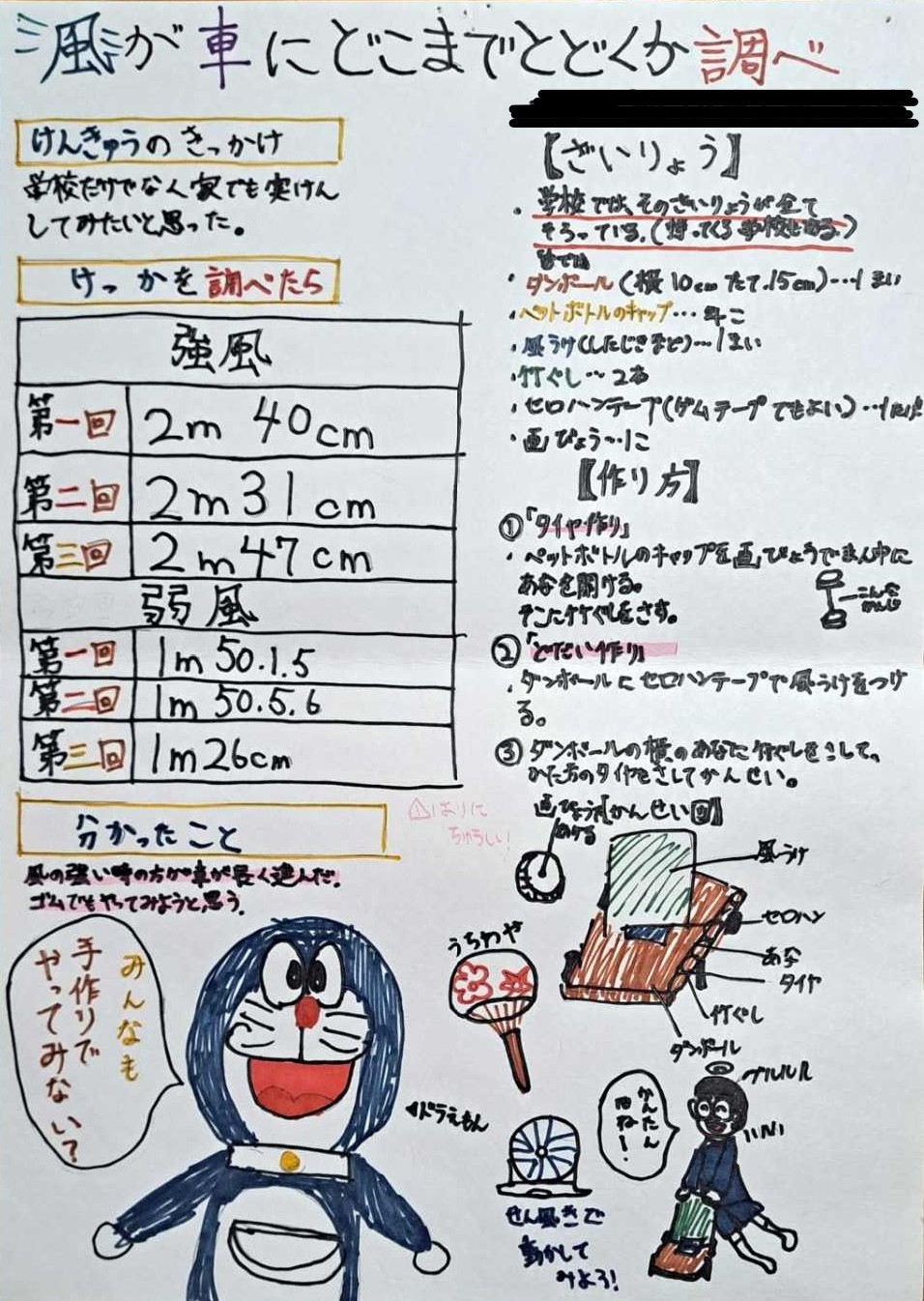

理科の自学ネタとしては、身の回りの現象を観察し、それに関する実験や調査を行うことがおすすめです。

例えば、植物の成長を日々観察したり、天気の変化と気温の関係を調べるなど、自然の中のさまざまな現象を深く知ることができます。

- 植物の生態:サボテンが乾燥地帯で生きる理由は?

- 実験:塩と水を混ぜて結晶を作る実験。

- 動物の特徴:カメレオンが色を変える理由は?

- 天気の変化:雨が降るメカニズムを学ぶ。

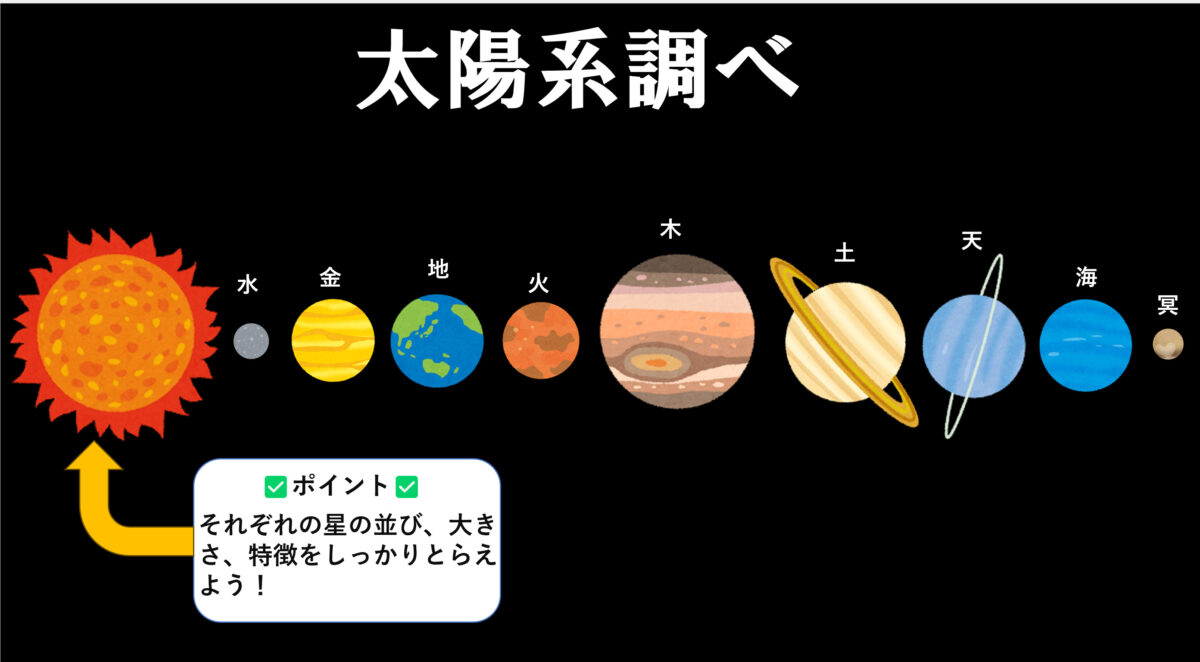

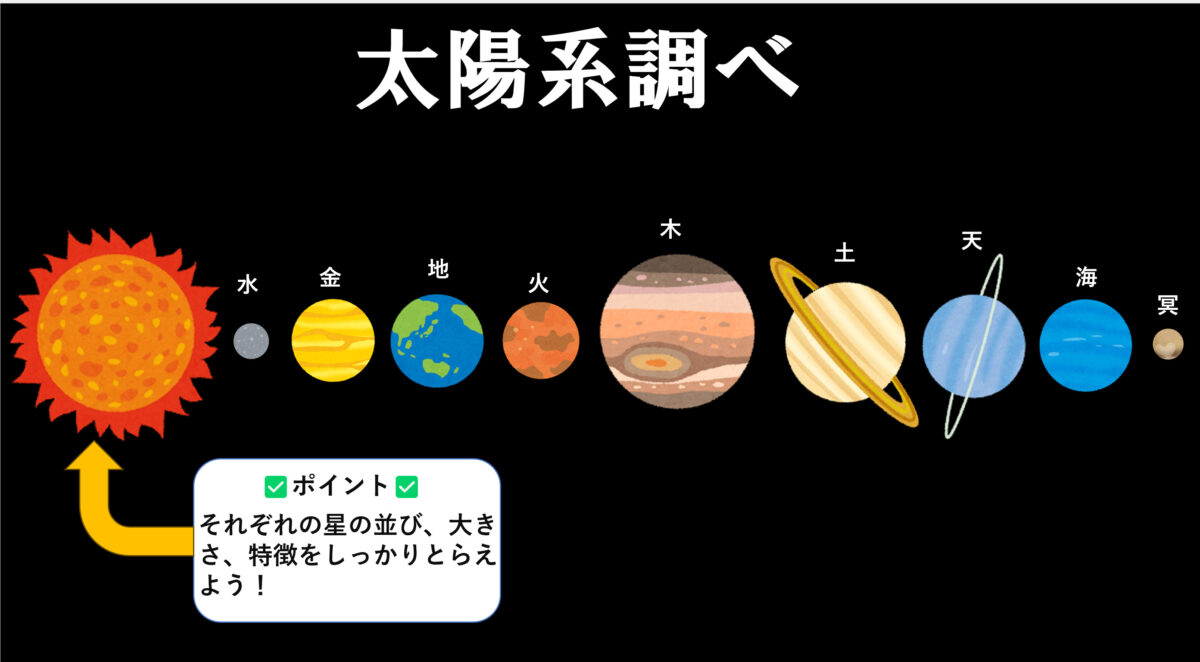

- 宇宙の知識:太陽系の惑星について学ぶ。

実験するのってすごく楽しい♪

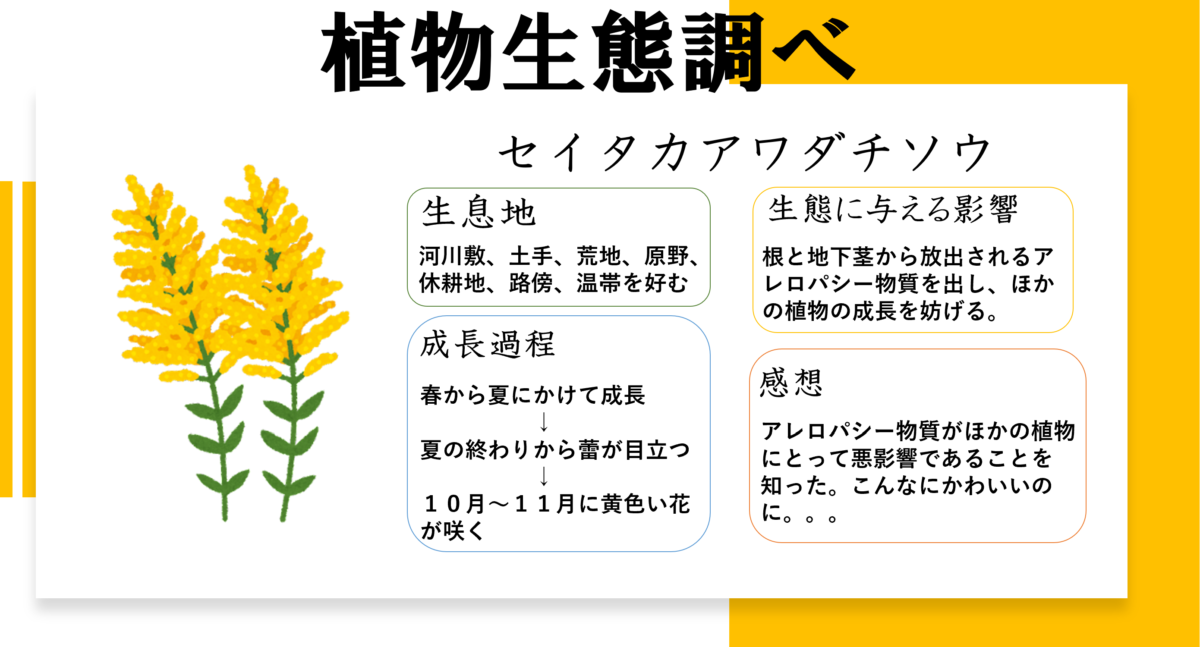

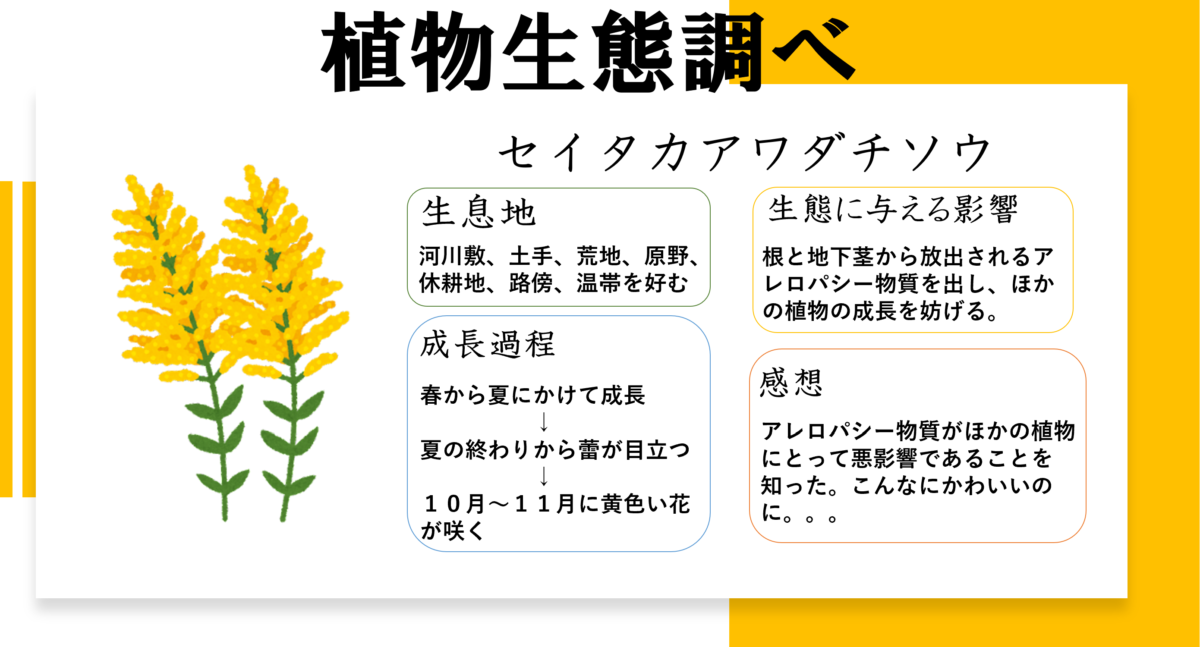

植物の生態

興味をもった植物の特徴や生態を調べて、ノートにまとめるとすぐに終わると思います。

具体的には、生息地・成長過程・生態系に与える影響などです。

調べた内容にひとこと、自分の考えを添えると先生にも褒められますよ!

実験

身近で疑問に思ったことなどを実験してまとめると、先生にもすごく褒められるでしょう。

実験というと理科室でやる実験のイメージがあるかもしれませんが、家で簡単に出来る実験もありますよ!

次に5つの実験例を示しますので、気になったものはためしてみましょう。

1.糸電話:

誰もが一度はやったことがあるのではないでしょうか。

音が振動によって伝わることを示す実験です。

2.バルーンロケット:

空気を入れた風船をストローに取り付け、ストローから風船を飛ばす実験です。

空気の力学について学びながら楽しめます。

3.シャーペンの浮力:

シャーペンを水に落とすと、シャーペンが立ち上がることがあります。

これは浮力と安定性に関する面白い実験です。

4.炭酸ガスの生成:

炭酸ガスを発生させる楽しい実験です。

ビニール袋に重曹を入れ、酢を加えると、炭酸ガスが発生し、袋が膨らみます。

5.食物の浮力:

グラスに水を注ぎ、さまざまな食材(コーン、ひよこ豆、ぶどうなど)を入れて、それらが水面に浮くか沈むかを観察します。

食材の浮力は密度に関連しています。

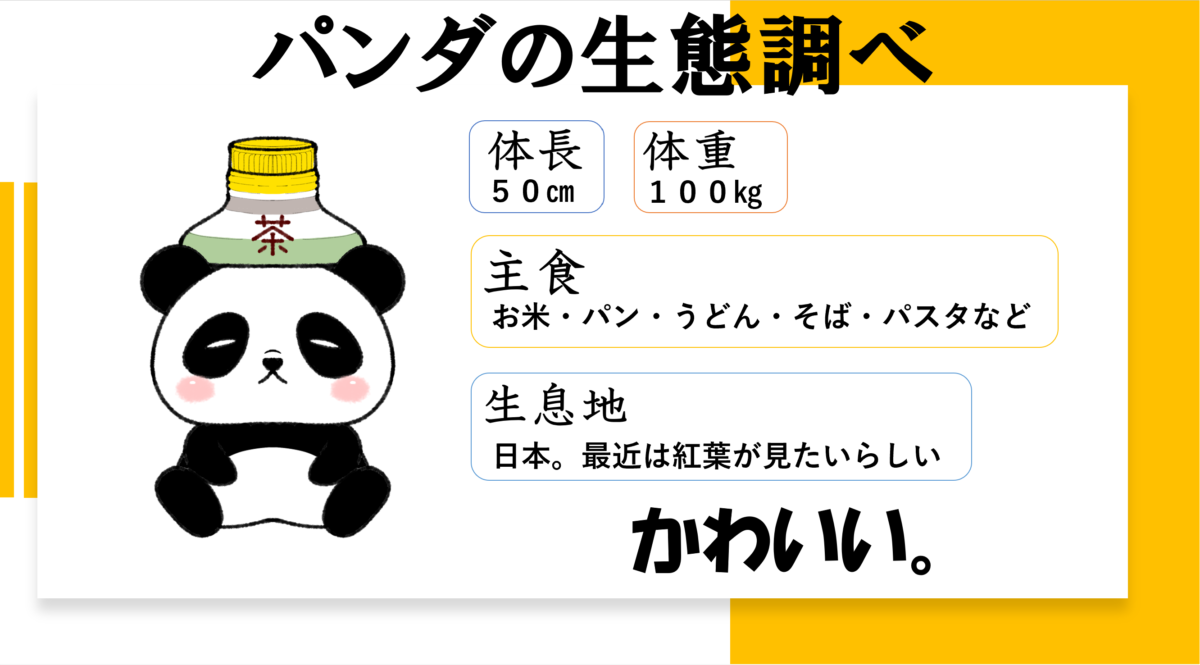

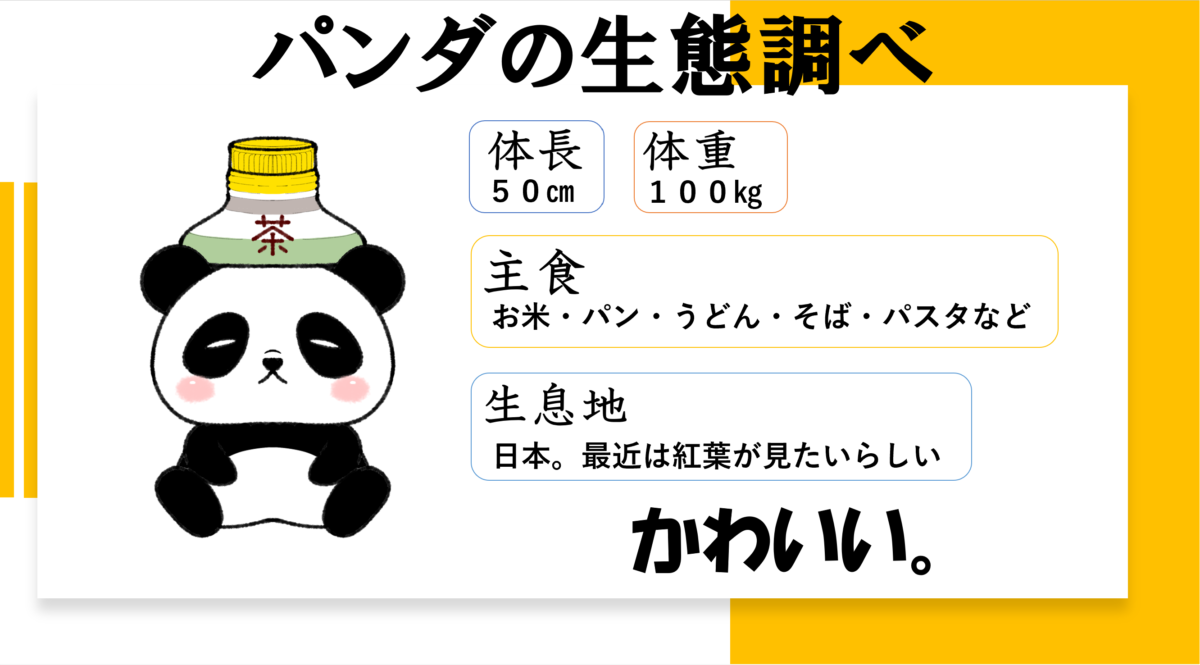

動物の特徴

子どもは動物が大好きです。

お子さんが好きな動物について自学ノートに特徴や生態についてまとめると、楽しく進められるとおもいます。

パンダについてもぜひ調べてみてください!

天気の変化

天気の変化も絵を取り入れながら簡単にまとめられます。

例えば雨が降るまでの過程であれば次のようになります。

- 蒸発:太陽の光や熱によって、地球上の水(海や湖、川など)が蒸発して水蒸気となり、大気中に放出。

- 凝結:大気中に上昇した水蒸気は、高度が上がるにつれて気温が低くなるため、冷やされる。冷えた水蒸気は小さな水滴として集まり、雲になる。

- 雨の形成:雲の中で水滴がさらに集まり、大きくなると、その重さで雨として空から落ちてくる。

絵で表現しながら解説をまとめると、先生にもきっと褒められるでしょう。

宇宙の知識

気になる天体についてまとめてみましょう。

教科書や図鑑をみてまとめるとすぐ終わりますよ!

学校で習う範囲では太陽系についてまとめるのがおすすめですが、ちょっと変わったところでは、ブラックホールなどについて調べるのも面白いですね。

小6社会の自学ネタ

社会の自学ネタとしては、地域の歴史や文化を調べることが有効です。

地元の歴史的な建物や名所を訪れ、その背景や意義を調べると、地元愛が深まるかも!?

- 日本の歴史:戦国時代の有名な武将について学ぶ。

- 世界の国々:アフリカの国々やその特徴について学ぶ。

- 経済の基礎:お金の流れや税金の仕組みを学ぶ。

- 地図の読み方:地図上の記号や方角を学ぶ。

- 現代の問題:環境問題やエネルギー問題について考える。

日本の歴史

歴史の年表を作成しましょう。

歴史の年表を作ることは、歴史の流れを理解するのに役立ちます。

例えば、日本の歴史をテーマに、平安時代や戦国時代、明治維新などの主要な出来事を年表にしてみましょう。

この活動を通じて、子供たちは時代の変遷や歴史的背景を学ぶことができます。

世界の国々

世界で気になる国があれば、その国の歴史・文化・国土についての特徴をまとめてみましょう。

国土の広さや、人口、世界遺産の数などをランキング形式でまとめるのも楽しいですし、先生も知らないような内容でまとめると、褒められること間違いなし!

ちなみに世界遺産の数ランキングベスト10は以下の国です。(2023年10月現在)

- イタリア – 合計58件 (文化遺産53件, 自然遺産5件)

- 中国 – 合計56件 (文化遺産38件, 自然遺産14件, 複合遺産4件)

- ドイツ – 合計51件 (文化遺産48件, 自然遺産3件)

- スペイン – 合計49件 (文化遺産43件, 自然遺産4件, 複合遺産2件)

- フランス – 合計49件 (文化遺産42件, 自然遺産6件, 複合遺産1件)

- インド – 合計40件 (文化遺産32件, 自然遺産7件, 複合遺産1件)

- メキシコ – 合計35件 (文化遺産27件, 自然遺産6件, 複合遺産2件)

- イギリス – 合計33件 (文化遺産28件, 自然遺産4件, 複合遺産1件)

- ロシア – 合計30件 (文化遺産19件, 自然遺産9件, 複合遺産2件)

- イラン – 合計26件 (文化遺産24件, 自然遺産2件)

ちょっと意外だな、と思う国はありましたか?

イランが10位なのがちょっと意外・・・

ベスト3に国を問題として先生に出すのも、面白いかもしれないですね。

興味があれば、それぞれの国の代表的な世界遺産も調べてみましょう。

経済の基礎

最近何かと経済やお金について話題ですよね。

子どもにも分かりやすくまとめられた、次のようなお金に関する本も出版されています。

実際、子どものうちにお金について学ぶのはとても大切なことです。

お金に関する1つのトピックスについて、ぜひ自学ノートにまとめて見てください。

今旬な話題のNISAについてまとめてみるのも面白いかも。

日本地図

日本地図から、各都道府県や各地の名産・土地の特徴・各地の産業などについてまとめてみましょう。

白地図をコピーしてノートに貼るのもよいと思います。

好きな果物がどこで最も生産されているか、などお子さんが関心があるものから産地を調べると楽しく学べます。

好きなプロ野球チームやサッカーチームの本拠地がどんなところなのかを調べることで、ますますその土地について詳しくなります。

どんどん調べてノートにまとめましょう。

現代の問題

毎日のニュースを見ていても分かるとおり、現代は色々な問題があります。

主なところをまとめると次のようなものです。

- 環境問題:

- 地球温暖化の原因と影響

- プラスチックごみの問題とリサイクルの重要性

- 絶滅危機にある動植物とその保護活動

- エネルギー問題:

- 再生可能エネルギー(太陽光、風力など)のメリット

- 石油や石炭の使用による環境への影響

- 省エネルギーの方法とその重要性

- 情報化社会の問題:

- インターネットの安全な使い方

- フェイクニュースとは?真実を見極める方法

- デジタルデバイド(情報格差)の問題

- 食の問題:

- 食品ロスの問題と削減の方法

- 地産地消の重要性

- 遺伝子組み換え食品のメリットとデメリット

- 地域・国際問題:

- 移民や難民の問題

- 国際的な協力の重要性

- 世界の子供たちの生活や教育の状況

- 健康問題:

- 適切な運動や食事の重要性

- ストレスやメンタルヘルスの大切さ

- 伝染病の予防と対策

身近に実感できるような内容もたくさんありますね。

環境問題は特に深刻ですよね・・・異常気象やクマが住宅街に出没するのも環境問題とつながっています。

家の周りにクマが出ると思うと怖いです

このように身近でおこっていることを取り上げて、どうやって取り組んでいけばよいのか、堅苦しくならない程度に話し合って、自学ノートにまとめてみましょう。

まとめ:6年生の自学ネタで効果的な学びを

自主学習のねらいは、自らの興味を掘り下げて調べ、勉強することで、学校の教科書以上の学びが得られるところにあるのでは、と思います。

どんなに身近なことでも掘り下げてみると、自学ネタにつなげられます。

子どもに人気の職業のユーチューバーにしても、どのようなしくみで収入を得ているのか、というところから経済のしくみまで掘り下げていけます。

お子さんの関心はすべて自学ネタにつながっているんだよ!ということを教えてあげることで、勉強も楽しいんだな、と思ってくれるようになるといいですね。

ただ早く自学ネタを終わらせるだけではなく、ぜひ学ぶことの楽しさをお子さんと一緒に実感してみて下さい!

自学ネタの参考にもなる!おすすめYouTubeチャンネル情報はこちら!

遊びながら学力が上がる!今話題の教材を無料でお試ししたい方はこちら

\ 家庭学習をもっと充実させたい方はこちら /

コメント